《桃花江》由著名作曲家黎锦辉先生于1928年在南洋群岛巡演时创作,歌词优美、曲调轻柔、旋律婉转、展示了一幅江南特有的风情画卷,在上世纪三十年代,风靡华语乐坛,使美丽的桃花江名扬四海。关于这首歌的来历有很多故事,今天,让我们看看,当事人黎锦晖先生当年是怎么解读的。

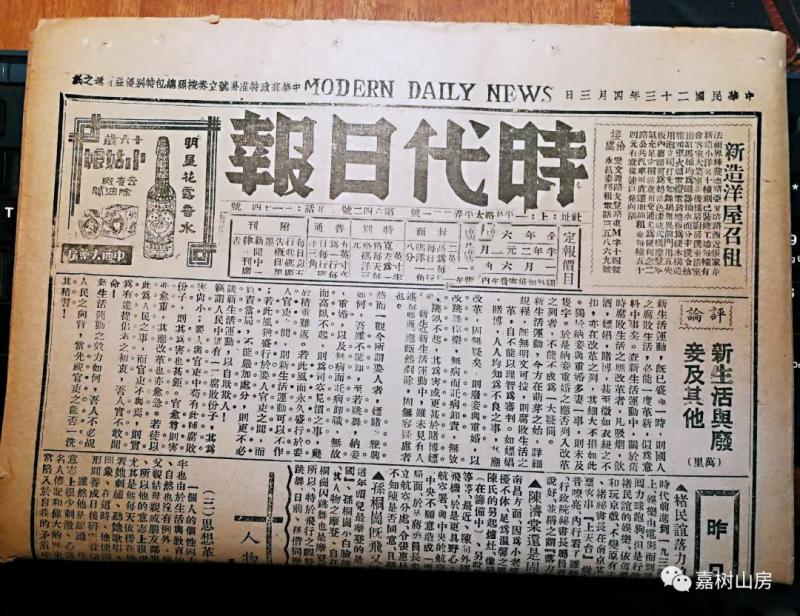

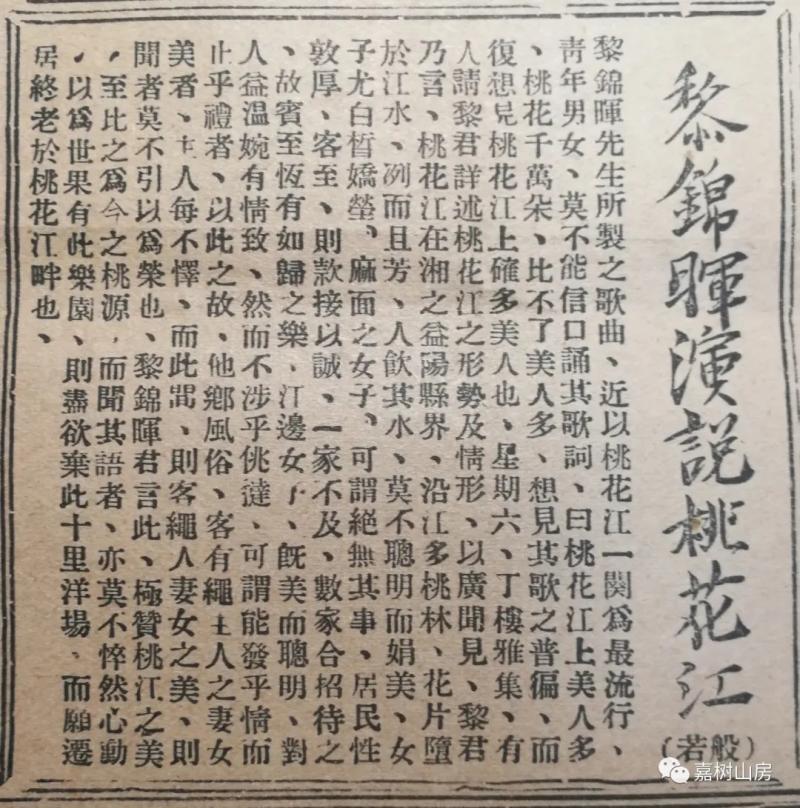

民国23年(1934年)4月3日,《时代日报》第四版刊登了署名般若的文章《黎锦晖演说桃花江》,全文如下:

"黎锦晖先生所制之歌曲,近以“桃花江”一阙为最流行,青年男女莫不能信口诵其歌词,曰:“桃花江上美人多,桃花千万朵,比不了美人多”,想见其歌之普遍,而复想见桃花江上确多美人也。星期六,丁楼雅集,有人请黎君详述桃花江之形势及情形,以广闻见。黎君乃言,桃花江在湘之益阳县界,沿江多桃林,花片堕落于江水,冽而且芳,人饮其水,莫不聪明而娟美,女子尤白皙娇莹,麻面之女子,可谓绝无其事。居民性敦厚,客至,则款待以诚,一家不及,数家合招待之,故宾至恒有如归之乐。江边女子,既美而聪明,对人益温婉有情致,然而不涉乎佻挞,可谓能发乎情而止乎礼者,以此之故。他乡风俗,客有绳主人之妻女美者,主人每不怿,而此间,则客绳人妻女之美,则闻者莫不引以为荣也。黎锦晖君言此,极赞美桃江之美,以为世果有此乐园,则尽欲弃此十里洋场,而愿迁居终老于桃花江畔也。”

这篇文章不长,仅361个字,当年的白话文,夹杂一点文言文的味道,叙说言简意赅,生动形象。

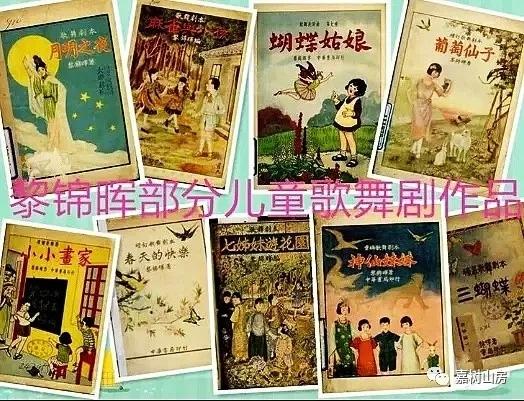

《桃花江》这首歌的创意、取材、用字、选音、节奏、谱乐,当年都走在时代的前列,迎合 “上海市民的口味”,黎锦辉开创了一个时代的流行风潮,引得上海人人都会唱他的歌。

这篇文章的开端,交代了这个背景,也交代了时间、地点和人物,“星期六,丁楼雅集”,人物是黎锦晖和采访者,紧接着,由黎锦晖介绍桃花江的特点,“沿江多桃林”,让人联想到, 春天里,两岸桃花盛开,桃之夭夭,灼灼其华,特别美丽的风景。谈到桃花江离不开桃花江的水,“冽而且芳,人饮其水,莫不聪明而娟美,女子尤白皙娇莹”,桃花飘落江中,使水质特别好,这只是黎锦晖的一种猜测,桃花江的水好与当地水土富含微量元素有关,据说通过检测,桃花江流域水土所含有的矿物质都超过了其他地方的水土,对补充人体微量元素非常有益,特别是水中富含氡元素,而氡能使女性表皮的褐斑消退,让皮肤白皙细腻,才有了“麻面之女子,可谓绝无其事”的说法。

除了桃花江的水好外,更重要的是桃江民风淳朴,热情好客,“舍口待客”(桃江方言,将自己口中的东西让给客人吃,表示非常客气),尽管条件艰苦,几家联合起来招待客人,让客人有宾至如归的感觉。桃花江的女子,美丽聪明、轻盈可亲、温柔体贴、善解人意、情致高雅、知书达理、活泼而不轻浮、率直而不幼稚、大方而不轻佻、自信而不自傲。特别是,当别人赞美主人的妻子和女儿漂亮美丽时(文中“绳”字,赞誉的意思),桃江不像有些地方的人,显得不高兴甚至发火(“不怿” 不悦;不欢愉。),桃江人而是引以为荣,非常高兴。

经过黎锦晖这么一解读,大家觉得桃江是人们梦寐以求的世外桃源和人间乐土,引起大伙无尽的向往和遐思,甚至“欲弃此十里洋场,而愿迁居终老于桃花江畔也。”

黎锦晖短短的叙说,有理有据,简明扼要,把桃花江是美人窝的缘由解读的清清楚楚、明明白白,为人们熟悉了解美丽的桃江提供了又一历史素材。