麻阳苗族腌菜制作技艺

说明:传统技艺类。2019年入选怀化市第六批非遗名录。项目保护单位:麻阳苗子佬食品有限责任公司。

项目简介

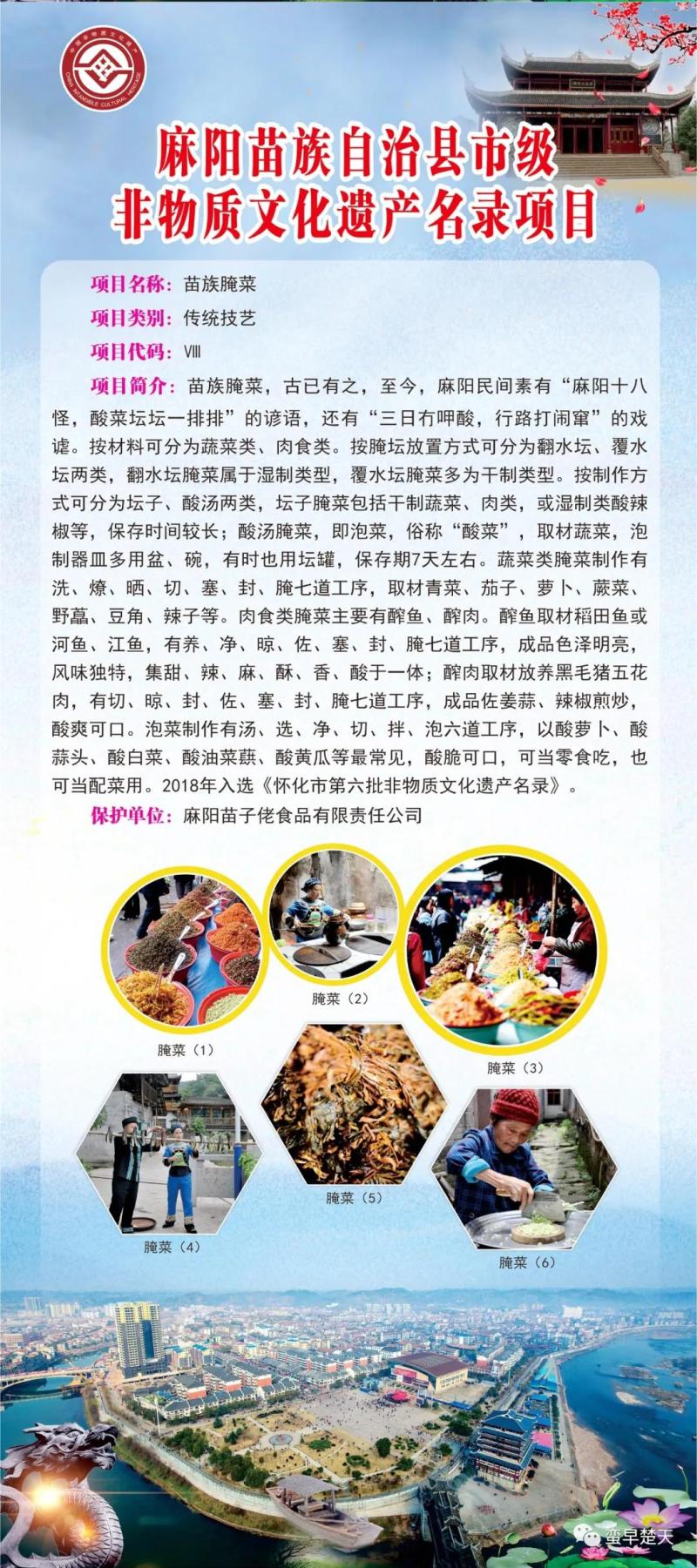

麻阳,是“中国长寿之乡”、“中国最美养生栖居地”、全国蔬菜生产示范县。这里,传统饮食习俗源远流长,文化遗产积淀深厚,流布全县山乡村寨、千家万户的腌菜制作技艺,就是麻阳民族饮食文化园林的一朵奇葩。

苗族腌菜,古已有之、历久不衰,从考古出土陶制品文物来看,至少在西周、两汉时期,腌菜制作就成为麻阳先民的饮食传统,走过了一条长达3000多年的传沿之路。至今,麻阳民间素有“麻阳十八怪,酸菜坛坛一排排”的谚语,还有“三日冇呷酸,行路打闹窜”的戏谑。

苗族腌菜,自成体系、品种繁多。按材料可分为蔬菜类、肉食类。按腌坛放置方式可分为翻水坛、覆水坛两类,翻水坛腌菜属于湿制类型,覆水坛腌菜多为干制类型。按制作方式可分为坛子、酸汤两类,坛子腌菜包括干制蔬菜、肉类,或湿制类酸辣椒等,保存时间较长,干制类腌菜甚至可保存一年以上不变味;酸汤腌菜,即泡菜,俗称“酸菜”,取材蔬菜,泡制器皿多用盆、碗,有时也用坛罐,保存期7天左右。蔬菜类腌菜制作有洗、燎、晒、切、塞、封、腌七道工序,取材青菜、茄子、萝卜、蕨菜、野藠、豆角、辣子等。肉食类腌菜主要有醡鱼、醡肉。醡鱼取材稻田鱼或河鱼、江鱼,有养、净、晾、佐、塞、封、腌七道工序,成品色泽明亮,风味独特,集甜、辣、麻、酥、香、酸于一体;醡肉取材放养黑毛猪五花肉,有切、晾、封、佐、塞、封、腌七道工序,成品佐姜蒜、辣椒煎炒,酸爽可口。泡菜制作有汤、选、净、切、拌、泡六道工序,以酸萝卜、酸蒜头、酸白菜、酸油菜蕻、酸黄瓜等最常见,酸脆可口,可当零食吃,也可当配菜用。

苗族腌菜,彰显了苗族人民以酸代盐、以酸补盐、制酸储物的聪明才智,是研究苗族饮食历史与文化的重要佐证。它也是地地道道的健身菜、养生菜、长寿食品,具有丰富的健身医用价值。它适合公司化生产、市场化营销、品牌化运作,开发其地方特色餐饮品牌,不仅能带动群众脱贫致富,也能拉动县域经济社会发展。

麻阳十八怪,酸菜坛坛一排排

历史渊源

苗族腌菜,麻阳民间又叫坛子菜。其制作技艺是一种古已有之、历久不衰的民间饮食文化习俗。

麻阳苗族腌菜制作技艺主要以家庭小作坊为生产单元,以家传长授为承袭方式,沿袭山山寨寨,遍布各家各户。早在旧石器时代中晚期,麻阳就有先民在这里繁衍、生息。从境内马兰、枫木林、上洲等处发掘出土的陶碗、陶盘、陶窑等文物古迹来看,至少在西周、两汉时期,麻阳先民就有了制作腌菜的传统。先民们受艰苦恶恶劣的居住环境和生活条件影响,他们对盐的需求能力有限,加之这里本不产盐、历来缺盐,靠船运销到本地的盐不是买不起,就是买不到,“龙肉无盐便无味”,勤劳、智慧的先民在长期的生产生活实践中摸索出了“以酸代盐、以酸补盐”的饮食方式和保存食物的方法,他们将青菜、萝卜、野藠等进行腌酸,不仅提升和改善了菜的味道,还提供了因季节更替也能吃到时令菜的便利。后来,他们又学会了腌肉、腌鱼,久之形成家家都有酸汤罐、户户都有腌菜坛、天天都有腌菜饭的饮食习俗。《麻阳苗族自治县民族志》载:“几乎家家都有坛子菜和酸汤。坛子菜种类很多,有酸辣椒、酸萝卜、酸青菜、酸猪肉、酸鱼等等,尤以酸(酢)肉、酸(酢)鱼,独具风味。”相传,在清乾嘉农民起义时,麻阳石羊哨苗民杨马彬带领乡民纷纷加入吴八月率领的起义主力军,在征战清兵的途中,就是靠着自带的青菜、蕨菜、野藠等腌菜帮助他们缓解了缺少食物和无暇寻觅食物之急,为沉重打击清王朝赢得了时间。追本溯源,麻阳腌菜制作技艺,至少走过了一条长达3000多年的传沿之路。

现在,随着居住条件的改善和生活水平的提高,虽然有了电冰箱等保鲜器具的植入、有了各种外来食品的膳食补充,但苗家人依旧喜欢利用土法旧艺制作腌菜,这种腌菜酸而不腻、味醇鲜美、酸甜相间、风味可口,具有开胃、爽口、祛腻、调脾、降压等特点,不仅是待客上桌的佳肴,也是赠友首选的礼品,成为苗家人社会交往和满足舌尖上的需求的不可或缺的媒介。

主要特征

(一)材质生态环保。麻阳苗族腌菜历来以采扯、捕获的本地自种自收、家养自给或野外放养、自生自长的菜蔬、猪、鱼等为原材,材质生态环保、营养丰富,没有任何污染和农药危害,且富硒含量高,为其他地方类似腌菜材质所不及。

(二)制作单家独户。腌菜制作源自苗族先民大分散、小聚住的居住环境,以农耕生产方式为主的劳动环境、储存蔬菜的方法设计以及家境贫寒的生活条件。其制作以家庭小作坊为生产单位,便于操作,便于存藏,便于食用,便于零售。

(三)技艺易学受用。麻阳苗族腌菜以女承母业、媳继婆技或子袭母技或父艺为传承体系,技艺家庭代际性传承自称一格。这种腌制技艺不论男女,不论老幼,稍下工夫即可学会,继而独立操作。

(四)成品养身康体。麻阳苗族腌菜成品经过代代传承、代代打磨,成为酸而不腻、味道可口、于饿有解、于身有补、于心有益的地方特色美食,是产自于苗乡而受益于大众的休闲食品、餐桌佳品、康寿精品。

重要价值

(一)具有丰实的历史文化价值。麻阳腌菜制作历史源远流长,不仅彰显了苗族人民的聪明才智,如以酸代盐、以酸补盐的取盐方式,制酸储物的储存食物方法,腌制中环环相扣、精而有度的工序等,也见证了麻阳苗族悠久的民间饮食文化传统,如“三日冇呷酸,行路打闹窜(趔趄)”“无酸不成席”等饮食习惯,是研究苗族饮食历史与文化事项的重要佐证。

(二)具有丰富的健身医用价值。作为家中常储、饭桌常备、隔天常吃的麻阳苗族腌菜,不光是地道的下饭菜,也是人们的健身菜、养生菜、长寿食品。腌菜大都具有生津开胃、祛邪消腻、提神醒脑、补气益脾、降压利尿等作用,如性温味苦辛的野藠腌菜,就药食兼备,即可入药,也能做菜,能够治疗胸痹痛、痢疾等病症。尤其干制蔬菜类腌菜,其汤被称着“神仙汤”,饮之能清心明目、开胃止泻。麻阳人普遍高寿,百岁老人比例远远高于其他地方,应当说,与他们长期好吃腌菜的饮食习俗不无关联。

(三)具有丰厚的经济开发价值。麻阳苗族腌菜成品品种丰富多样,自成体系,融酸香一体,色泽融和悦目,味道鲜美可口,自成一格,已越来越多地被城里人、外地人所青睐所器用,而且材质均取之与“全国生态建设示范县”“全国蔬菜生产重点县”的菜地、家园、稻田、江河和农庄,没有农药残留或任何污染,多为富硒生态食品。在保持传统腌菜加工制作技艺的基础上,对其进行公司化生产、市场化营销、品牌化运作,让其成为标志性地理食品商标、地方特产、旅游休闲食品,成为地方特色餐饮,不仅可以带动群众脱贫致富,也能拉动县域经济社会发展。

摄影:焦玫、张小明

第八届湖南艺术节 | 舞剧《二十四时舞》 33项苗族非遗演绎华丽史诗

Fri Nov 15 16:21:00 GMT+08:00 2024

长龙情深一线牵 非遗花开遍地香 长沙市非遗保护中心带领湘西山区孩子“云”上学非遗

Sat Nov 09 09:20:00 GMT+08:00 2024

Fri Nov 01 16:15:00 GMT+08:00 2024

Fri Oct 18 15:21:02 GMT+08:00 2024