壶,是一种盛放液体的器皿,“箪食壶浆”就很形象的表现了壶的用途。早在新石器早期的河南新郑裴李岗遗址就开始较集中的使用陶壶,至今仍沿保留着八千年前的形态。古人记载中的“壶”大多与美酒佳酿有关,为此留下了许多优美的诗句,如陶渊明的“引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜”,李白的“花间一壶酒,独酌无相亲”、王昌龄的“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶”等等。眼下大多数人居家防疫,于绵绵春雨中“赏雨茆屋”,对“玉壶买春”翘首以盼,本期“抗击疫情 岳博在行动-馆藏文物送到家 ”以壶为主题,以壶代表其盛放的茗茶和美酒向居家防疫的群众以及奋战在防疫战争一线的工作者致敬。

新石器时代黑陶细颈壶

1982年华容县车轱山新石器时代遗址出土,属屈家岭文化时期陶壶,距今已有5000多年,壶高12.2厘米,壶口外侈似喇叭状、颈部较长、壶腹上部外鼓、下部内折,喇叭形矮圈足,圈足部有六个镂孔。

汉弦纹铜壶

1973年岳阳市七里山采集,器形圆润,壶高24厘米,壶口较大,适合古代的投壶游戏,溜肩,腹部圆鼓,腹部饰宽带纹三周,肩部有对称的两个铺首衔环,壶底平直,喇叭形圈足。考古发掘发现有的汉代铜壶还保留了当时的酒,但因酒和壶壁长年累月的接触,酒早已被铜离子染成绿色,当时酒的颜色也不得而知。

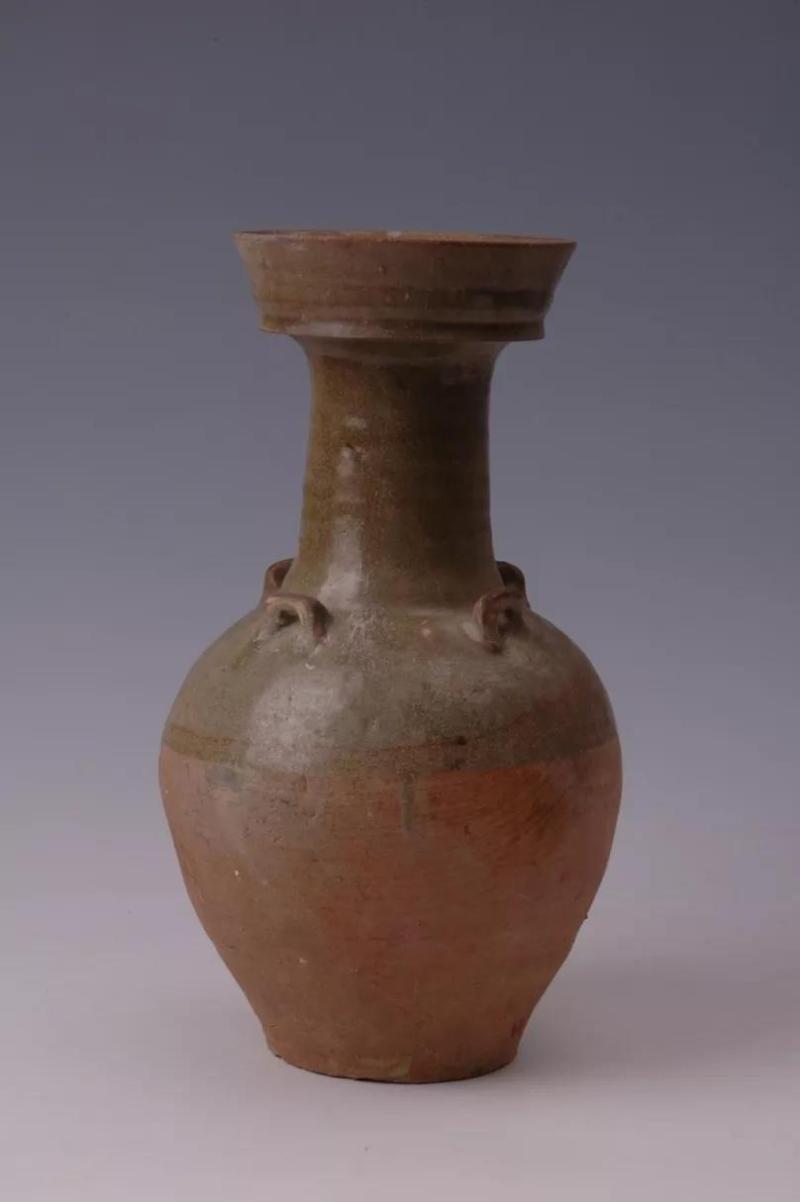

南朝青瓷四系盘口壶

1979年在湘阴县发掘出土,高13.7厘米,属岳阳本地窑口岳州窑所产。因壶口宽大类似盘状,而得名盘口壶,颈部较长、束颈,丰肩,鼓腹,平底,肩部饰四桥形系,外部施一层豆绿色釉,釉呈冰裂纹状,腹部下半部不施釉。

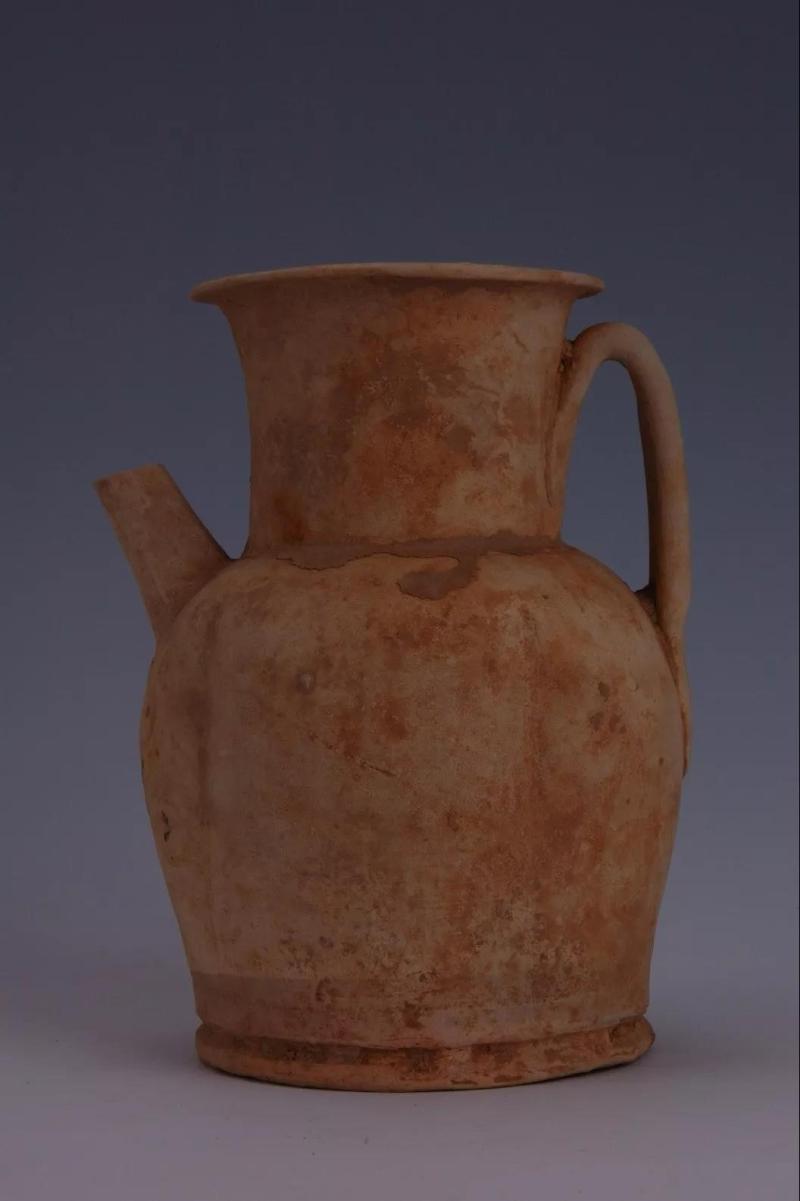

隋青瓷四系盘口壶

壶高37.9厘米,延续了南朝的盘口壶形制,壶肩同样有四个桥型系,但壶颈更粗,壶身更瘦长,同一类型的器物在不同时期的形态细微变化是文物考古工作者判断年代的重要依据之一。

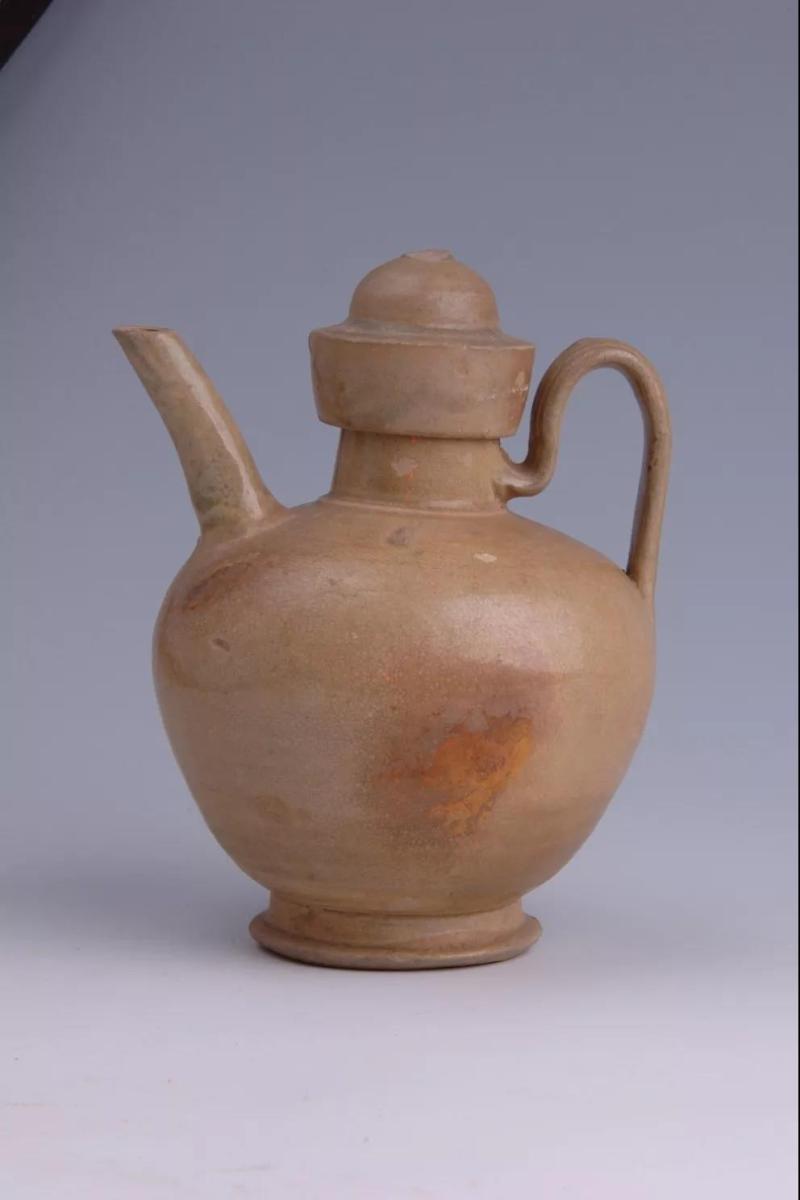

唐青瓷瓜楞执壶

执壶从隋唐开始流行,盛行至今。此件执壶高20厘米,壶口略呈喇叭状,壶颈粗大,瓜棱形腹,大平底,整体略显敦实。肩部有八方管状流(壶肩上用来倒水的狭小管道称为“流”),颈肩之间设鋬(pàn)。壶身通体施豆黄釉,釉大部分脱落。

宋青瓷带盖壶

1981年宁乡毛公桥出土。壶高17.6厘米,直颈丰肩,腹至足渐收,形似苹果,矮圈足,壶肩部没斜流和銴,銴上饰直条纹。帽形盖。器外壁施青黄釉,开小片,内壁无釉。

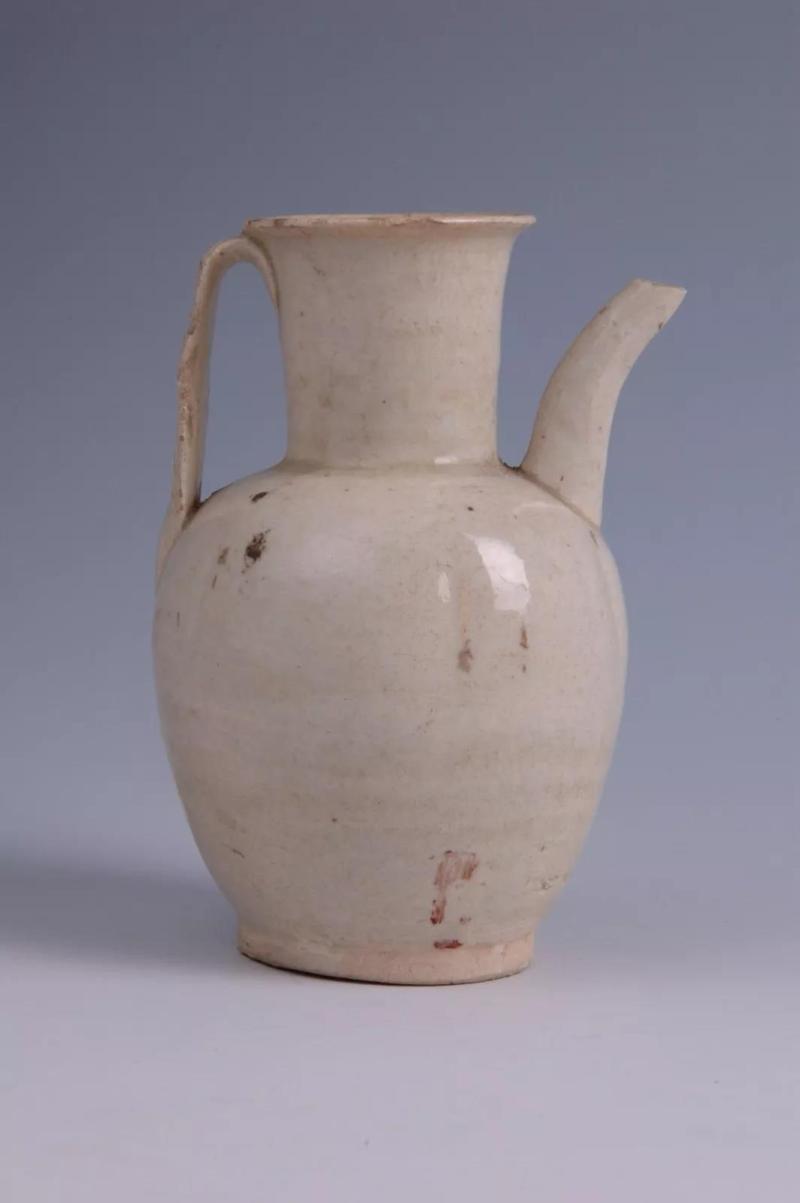

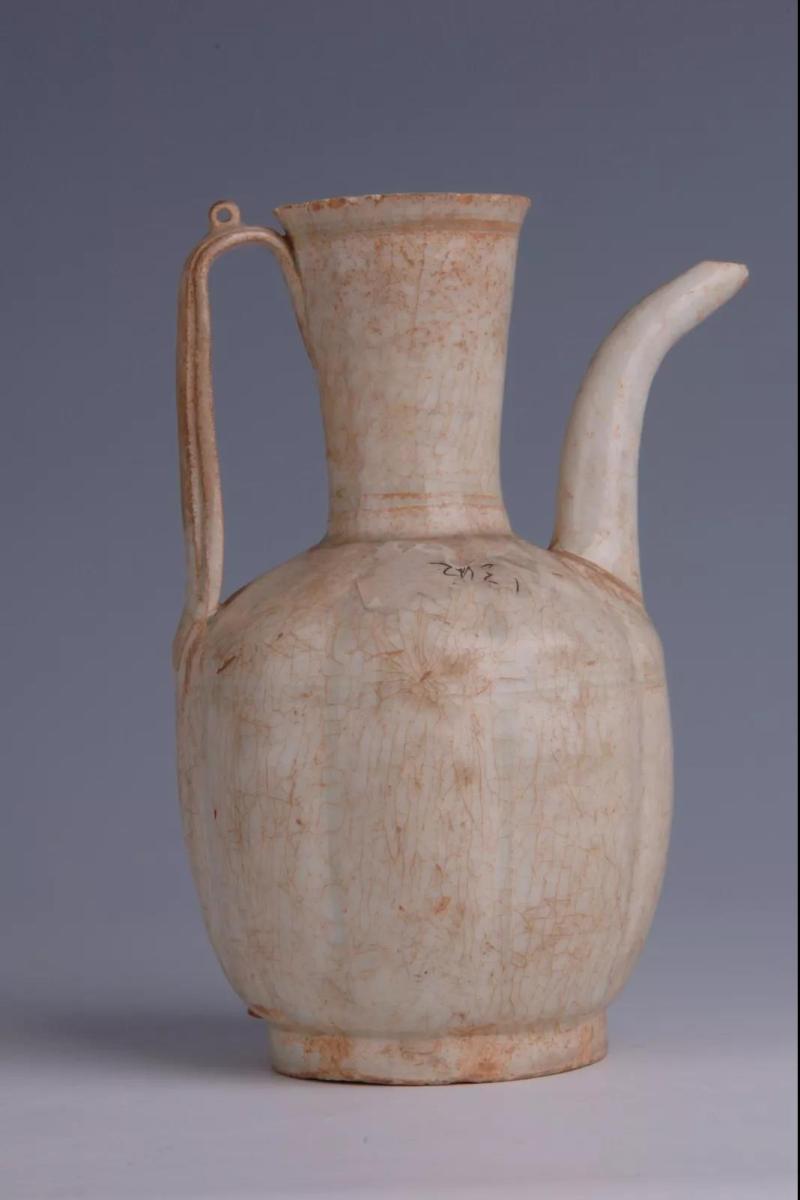

宋白瓷执壶

岳阳县芭蕉乡采集。壶通高17.5厘米,壶口外翻,长筒直颈,圆肩管状流。相对应一侧沿下至肩装一宽扁形銴,銴上有模印圆点及“X”纹,圆肩,壶腹略鼓,矮圈足,器口内及外腹饰青白釉,圈足露胎,器身略呈瓜棱形。

宋白瓷瓜棱形执壶

岳阳县公田征集。壶高20厘米,器物为带盖壶,壶身为敞口,尖唇,长直颈,瓜棱形腹,矮圈足。肩部有一长管形流和扁形銴,鋬上有直条纹饰,顶部有一个管状系,穿绳与壶盖相连,以防壶盖丢失。

Thu Nov 09 10:01:00 GMT+08:00 2023

Wed Sep 16 15:45:45 GMT+08:00 2020

Wed Sep 16 14:39:38 GMT+08:00 2020