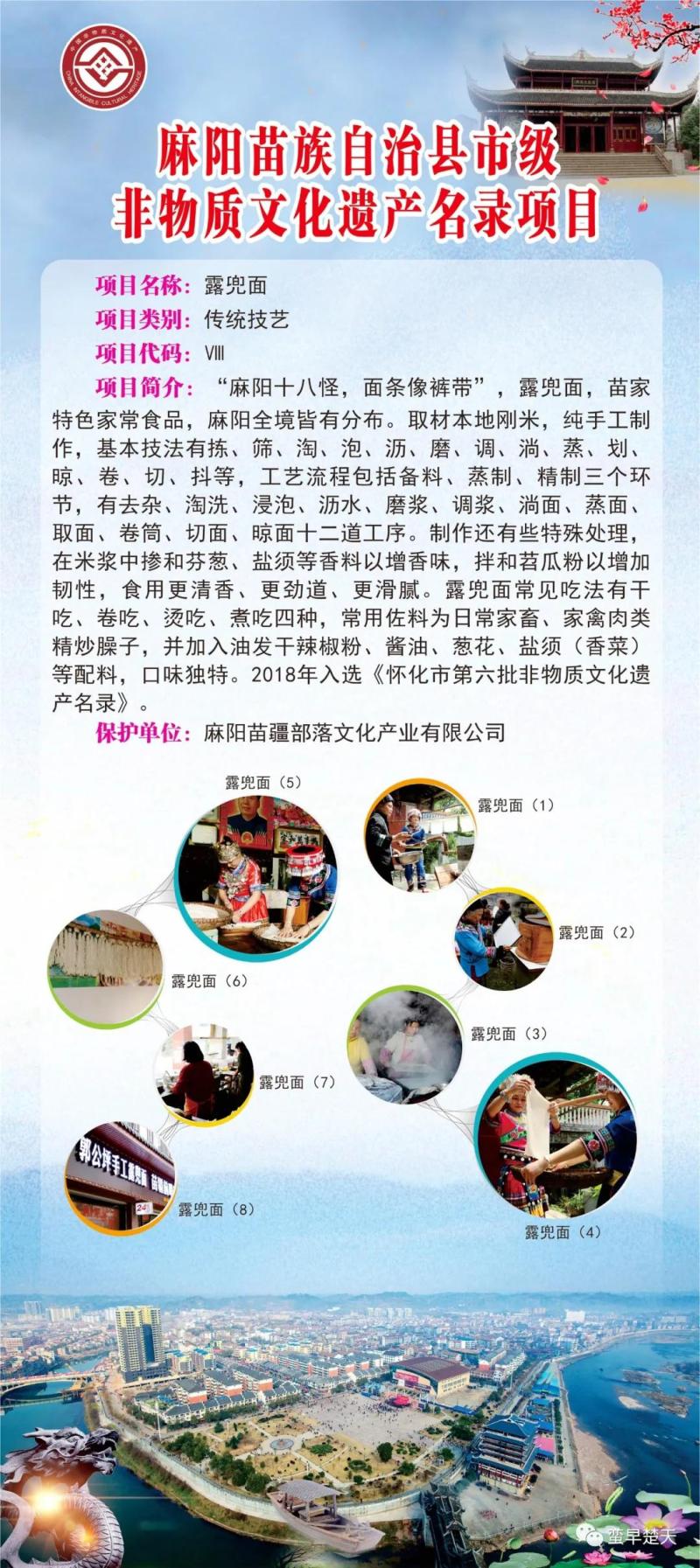

麻阳露兜面制作技艺

说明:传统技艺类。2019年入选怀化市第六批非遗名录。项目保护单位:麻阳苗疆部落文化产业有限公司。

项目简介

露兜面,苗家特色家常食品,取材本地刚米,纯手工制作,基本技法有拣、筛、淘、泡、沥、磨、调、淌、蒸、划、晾、卷、切、抖等,工艺流程包括备料、蒸制、精制三个环节,有去杂、淘洗、浸泡、沥水、磨浆、调浆、淌面、蒸面、取面、卷筒、切面、晾面十二道工序。制作还有些特殊处理,在米浆中掺和芬葱、盐须等香料以增香味,拌和苕瓜粉以增加韧性,食用更清香、更劲道、更滑腻。露兜面常见吃法有干吃、卷吃、烫吃、煮吃四种,常用佐料为日常家畜、家禽肉类精炒臊子,并加入油发干辣椒粉、酱油、葱花、盐须(香菜)等配料,口味独特。其储存讲究,湿面须放阴凉处冷藏、干面则放干爽处存放,关键是密封以防霉变,妥当储存的干面保质期可长达数月。

“麻阳十八怪,面条像裤带”。露兜面,麻阳全境皆有分布。麻阳位于湖南省西部,古属楚国,史称“苗疆要冲”,地处云贵高原与江南丘陵接壤区域,乃多元文化及二元地理要素层叠处,文化沉淀复杂,地理环境多样。

露兜面工艺未见史籍记载,但其制作关键器具——“渡盘”,经历竹制、木制、铜制、铁制、铝制进化,基本与苗族农具发展进程同步,历史久远,一直作为苗家必备年货或走亲访友礼品首选,并且开始进入市场,成为美食商品。

露兜面,是苗族传统文化积淀,反映了苗族历史进程中所形成的文化传统和饮食文化的发展踪迹,承载的是苗族传统的农耕文化、饮食文化,是研究麻阳盘瓠文化、破译麻阳长寿密码、探讨麻阳长寿资源的可持续利用重要入口,并进而探索地域性绿色生态经济的文化发展模式的有效途径。其制作过程中所需的大量农具和“渡盘”,以及工艺流程和技巧,闪烁着农耕文明的光辉,绽放着苗族先民的生存智慧,是中国南方农耕文明重要科学佐证。露兜面的独特风味及其高营养、宜食疗的价值,紧紧抓着人们的胃口,并适合公司化生产、市场化营销、品牌化运作,妥善经营,不仅可以带动大基数群众脱贫致富,更能拉动地域经济全域化提升。

磨浆

历史渊源

露兜面,把米浆置约50cm×40cm矩形“镀盘”中淌匀呈膜状,放锅中蒸熟而成,因其形似外露围兜,故名“露兜面”。

露兜面,是苗族传统精制家常食品,因苗族有语言无文字,其工艺肇始、形成、流传未见史籍记载,但从其工艺主要器具“渡盘”的使用,可窥见一斑。现居麻阳郭公坪镇冯家垅的姚银秀老人,现年85岁。其祖上是麻阳苗胞,被赶迁贵州松桃麻阳乡。其父归故土以瓦匠技艺立身,回居郭公坪。姚银秀老人靠赶集售卖自制露兜面、油粑,拉扯大6个子女。据她口述:八十岁以上的老人大多用过或见过竹制(竹片拼连)、木制、铜制、铁制、铝制等数种不同质地的“渡盘”。“渡盘”进化历程大致与最先进入农耕文明的苗族农具发展进程同步,可见其历史久远。

麻阳乡村相亲时有“愿不愿,呷碗面”的习俗。关于这个富有仪式性的“程序”,民间流传一段凄美爱情传说。据传,尤公被黄帝枭首后,其属下八十兄弟各率部族避居穷乡僻壤的深山老林,没平静几年,官家又挑起战端,爱好和平的苗家没有常备军队,兵员由各村寨青壮自备装备组成,由各户负责筹备1名战士干粮,干粮是以比较扛饿的糯米制成的糍粑、印盒粑、饺粑之类。孤儿埃革的干粮被分到帕丹一家筹备,当年大旱,帕丹家糯米颗粒无收,只有刚米,为不影响出兵,帕丹和奶奶(妈妈)只好做了一些又硬又脆的刚米粑,并连夜磨米浆做竹制“渡盘”淌露兜面,备辣子炒肉丁、腌菜佐料,以表歉意。此前,埃革与帕丹山歌定情,只因埃革孤身一人家徒四壁,帕丹父母不同意他的求婚。出征时,帕丹一家答应埃革凯旋归来成婚。几年后,苗家战败,搬迁到更偏僻的深山,埃革也没有回来,帕丹抑郁终身。为了缅怀英雄,也为了推崇坚贞的爱情,露兜面便有了爱情的味道,成为青年男女相亲事成时一个固定仪式。“愿不愿,呷碗面”的传说和习俗,实际也佐证了露兜面悠久的历史。

“麻阳十八怪”是流传经年的麻阳民间谚语,或七言,或五言,只有短短的十八句,但却从服饰、饮食、居住、婚嫁、语言、生产、养殖、禁忌等多个方面,揭示了麻阳地方文化的特征性实质,实际就是麻阳民族文化的通俗解释,其中的饮食民谚所占比例最大,有六条之多,揭示了麻阳苗族极具个性特征的饮食习惯,反映了麻阳饮食长寿的奥秘。“面条像裤带”是“麻阳十八怪”之一,因露兜面取材俗称“刚米”的粳米,质地硬脆易断,故切条时较麦制面条要宽,极端夸张作“裤带”。露兜面名列“麻阳十八怪”,说明露兜面在麻阳苗乡分布的长久性和广泛性。

每逢苗年(饱冬节、冬至节)、春节,麻阳苗乡即淌露兜面,使得这一传统技艺经久不衰。但随着社会发展,特别是城镇化和时代生活节奏加快,除部分边远山寨尚不厌其烦地制作外,普遍都已放弃这一“细工慢活”。但经济社会的需求,也推动露兜面的市场化走向,集镇除有固定店面,还常有流动面摊,现做现卖。2017年苗疆部落文化产业有限公司“郭公坪手工露兜面”入驻麻阳县城,开始了露兜面市场产业化发展之路。

匀浆

主要特征

1、历史悠久性。露兜面制作主要器具“渡盘”,其材质经过竹制、木制、铜制、铁制、铝制发展历程,基本与苗族农具发展进程同步,可以说与苗族历史同步,历史悠久。

2、工艺繁复性。露兜面制作包括备料、蒸制、精制三个环节十二道工序,工艺虽简单易学,但繁琐复杂。

3、传承广泛性。露兜面制作虽然采用母女、婆媳传承方式,但凡持家主妇皆掌握其制作方法和技巧,可以说每个家庭都有传承,堪称传承区域分布无死角。

4、制作独立性。露兜面制作源自苗族先民大分散、小聚住的居住环境,以农耕生产方式为主的劳动环境,其制作以家庭灶台为生产单位,便于操作,便于存藏,便于食用,便于零售。

5、材质环保性。露兜面取材麻阳本土出产粳米,富含铜、锌、铁、锰、硒、锶、铬等微量元素,环保而营养丰富,且制作精细,更易为人体消化吸收。

晾面

收面

卷面、切面

重要价值

露兜面是苗族人民天才的艺术创造,其无与伦比的技法与独一无二的工艺,折射出当时历史条件与特定环境下苗民的生存状态、生活方式与生活习俗。

1、厚重的文化传承价值。露兜面是苗族过大年(春节)、苗年(饱冬节、冬至节)必备年货,是苗族传统文化积淀,反映了苗族人民在人类社会漫长历史进程中所形成的文化传统和饮食文化的发展踪迹。露兜面所代表的是鲜活的文化,是原生态的文化基因。露兜面制作技艺与工艺流程却遵循先民的传统饮食文化理念,凝聚了苗乡人民勤劳智慧,传递麻阳饮食长寿密码。所以,露兜面承载的是苗族传统的农耕文化、饮食文化,既是一道风味美食,也是研究麻阳盘瓠文化、破译麻阳长寿密码、探讨麻阳长寿资源的可持续利用重要入口之一,并进而探索地域性绿色生态经济的文化发展模式的有效途径。

2、多元的科学认知价值。露兜面的生产技法与加工工艺,具有相当高的科学含量和内容,有较多的科学成分与因素。其使用工具石磨、箩筐、竹箱、王桶(大木桶)等农具及主体工具“渡盘”发展历程,无不折射农耕文明的光辉;其完毕的工艺流程、工艺技巧,无不体现苗族先民改造大自然的智慧;尤其露兜面主料麻阳大米,其丰富的微量元素独特构成,都为我国南方农耕文明考据提供了丰富的科学佐证。

3、持续的经济开发价值。露兜面作为一道独居苗族特色的区域性食品,因其丰富的营养价值、较高的食疗价值,或成为招待贵客的必备佳肴,或成为日常生活的应急食品,或成为走亲访友的必备礼品,人们对其已经产生依附性。非常适合集约化规模化专业化生产,极具经济价值。对其进行公司化生产、市场化营销、品牌化运作,让其成为标志性地理食品商标、地方特产、旅游休闲食品,成为地方特色餐饮,不仅可以带动群众脱贫致富,也能拉动县域经济社会发展。

晒面(阴干)

传统吃法

卷吃

摄影:焦玫、黄军

Wed Jan 13 16:10:40 GMT+08:00 2021

Mon Dec 28 11:08:00 GMT+08:00 2020

Wed Dec 16 15:27:00 GMT+08:00 2020

Wed Dec 16 15:24:00 GMT+08:00 2020